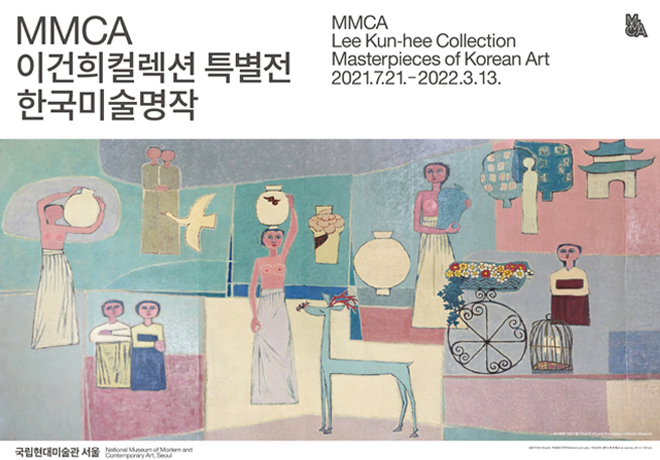

이번 전시는 한국의 문화재와 근현대 미술품을 한자리에서 감상·비교하여, 동시대 안에서 생동하는 과거와 현재의 한국 미美를 총체적으로 조감하기 위해 기획되었다. 이를 위해 선구적으로 한국의 미에 대해 언급했던 고유섭, 최순우, 김용준 등의 한국미론에 기반하여 한국의 문화재를 특징짓는 열 개의 테마를 선정한 뒤 한국 근현대 미술에 미친 영향과 의미는 무엇인지 살펴본다.

전시는 19세기까지의 미술과 20세기 미술의 관계성을 '성스럽고 숭고하다(성聖)', '맑고 바르며 우아하다(아雅)', '대중적이고 통속적이다(속俗)', '조화로움으로 통일에 이르다(화和)'라는 네 가지 키워드로 살펴본다. 이 네 가지 키워드들은 동아시아 미학의 핵심으로 작동하며, 근현대 미술가들이 전통을 인식하는데 이정표 역할을 해왔다.

한편, 근현대 미술가들이 '전통'에 대해 어떻게 반응하고 인식했는가에 따라 19세기 이전 한국미술사의 연구와 서술에 상당 부분 영향을 미친 것도 사실이다. 즉, 전통과 현대미술은 어느 하나의 일방적인 방향성을 띤 것이 아니라, 서로 영향을 주고받으며 형성되고 전개되어 왔다고 말할 수 있다. 시간을 초월한 작품들의 역동적 만남을 통해 서로의 '관계성'을 새롭게 드러내고 재인식하는 계기가 되기를 기대한다.

제 1전시실, 성聖, 성스럽고 숭고하다 Sacred and Ideal

서구 사실주의에 대한 반향으로서 한국미美에서 완정미完整美가 발굴되고 이에 주목받았던 삼국시대 미술부터 고려 시대까지의 이상적(Ideal) 사실주의의 미감을 살펴본다.

#고구려고분벽화 #석굴암 #고려청자 #오방색 #단청

#삼국시대부터고려시대까지 #성스럽고숭고하다 #완정미

'성聖'이란 종교적인 성스러움과 숭고함(Sacred and Ideal)의 가치를 뜻한다. "위대하여 천하를 감화시키는 것을 성스럽다"라고 한다.

고구려 고분벽화에 담긴 죽음 너머의 또 다른 천상 세계에 대한 염원, 통일신라 시대 석굴암에 투영된 부처에 대한 믿음과 깨달음에 대한 갈망 등은 성스러운 종교 미술로서 '성聖, Sacred'이라는 동아시아

미학의 핵심 가치를 잘 담아내고 있다. 한편 예술의 지극히 높은 경지를 '성聖'으로 지칭하는데, 이는 고려청자의 완벽한 기형과 색상의 미감과 상통한다. 한국 고건축을 장식했던 단청의 오방색 또한 성스러움을 상징하는 것은 물론이다.

박노수, ‹수렵도›, 1961, 종이에 채색, 217×191cm, 서울시립미술관 소장

한석홍, <석굴암 본존불>, 2000, 국립문화재연구소 소장(한석홍 기증자료)

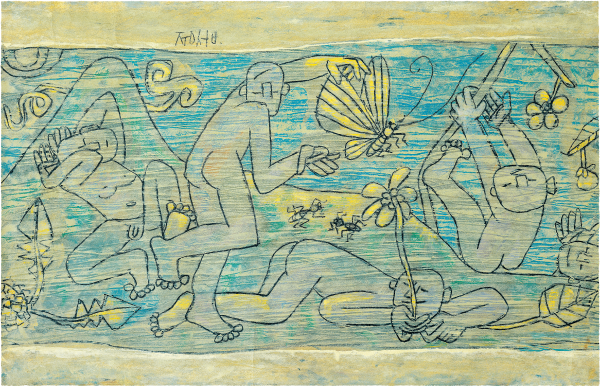

이중섭, ‹봄의 아동›, 1952-53, 종이에 연필, 유채, 32.6×49.6cm, 개인소장

제 2전시실, 아雅, 맑고 바르며 우아하다 Elegant and Simple

서구 모더니즘에 대한 반향으로서 해방 이후 화가들은 한국적 모더니즘의 추구와 국제 미술계 진출을 통한 한국 미술의 정체성 찾기에 고군분투하였다. 비정형의 미감을 통해 추구되었던 한국의 졸박미拙朴美와 한국적 표현주의를 살펴본다.

#겸재 #진경산수 #추사 #문인화 #백자 #달항아리

#일제강점기부터해방이후 #맑고바르며우아하다

#졸박미 #한국적표현주의

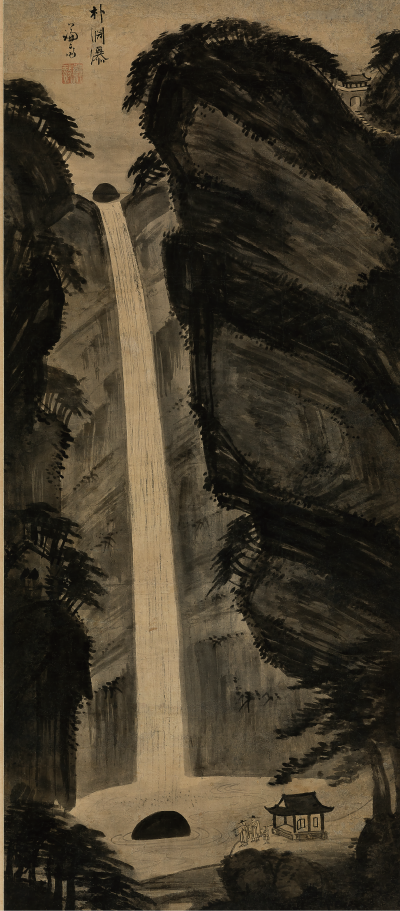

'아雅'란 "맑고 바르며 우아하다(Elegant and Simple)"라는 의미를

지니고 있다. 즉 범속凡俗한 지향과는 다른, 맑은 심미적 취향을 가리킨다. 자연을 실견하고 자연에 동화되어 그려진 겸재의 진경산수화, 생각과 마음을 지적으로 그려내려 한 추사의 문인화는 아雅의 미학을 추구한 결과물들이다. 순수한 기질을 갖추면 각종 속된 자태를 제거할 수 있고, 대아大雅의 경지에 들어설 수 있는 것은 아무런 무늬가 없는 순백의 달항아리의 비완전성, 비정형성과도 통하는 부분이다.

겸재 정선, ‹박연폭›, 조선 18세기, 종이에 수묵, 119.5×52cm, 개인소장

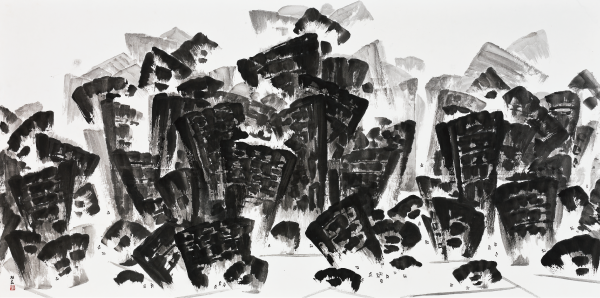

이철량, <도시 새벽>, 1986, 종이에 수묵, 91× 181cm, 개인소장

도상봉, ‹라일락›, 1975, 캔버스에 유채, 53×65.1cm, 개인소장

제 3전시실, 속俗, 대중적이고 통속적이다 Decorative and Worldly

서양 미술과 조선 및 근현대의 아카데믹한 미술에 대한 반작용으로 표현주의적이고 강렬한 미감이 추구되었던 장식미裝飾美를 고찰한다. 아울러 민족주의적 회귀와 전통에 대한 관심이 최고조에 이르렀던 1970, 1980년대 전통론을 살펴본다.

#풍속화 #미인도 #민화 #불교미술 #민중미술

#1970,1980년대전통론 #대중적이고통속적이다

#장식미 #민족주의

'속俗'이란 대중적이고 통속적이라는 의미를 지니며, 누구에게나 받아들여질 수 있는 대중화된 취향이나 문예 작품을 가리키기도 한다. 조선 시대 풍속화와 미인도, 민화는 이러한 속俗의 미학을 잘 반영한다. 한편, 옳고 바르게 자리 잡힌 기풍이 지속되는 것도 '속俗'이라고 하는데, 이는 대중을 위한 불교를 추구했던 조선 시대 불교회화의 정신 및 미감과도 통한다.

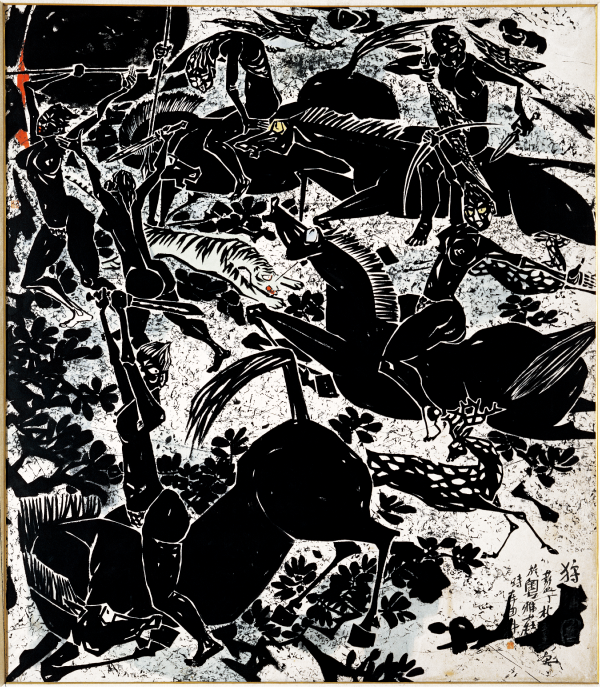

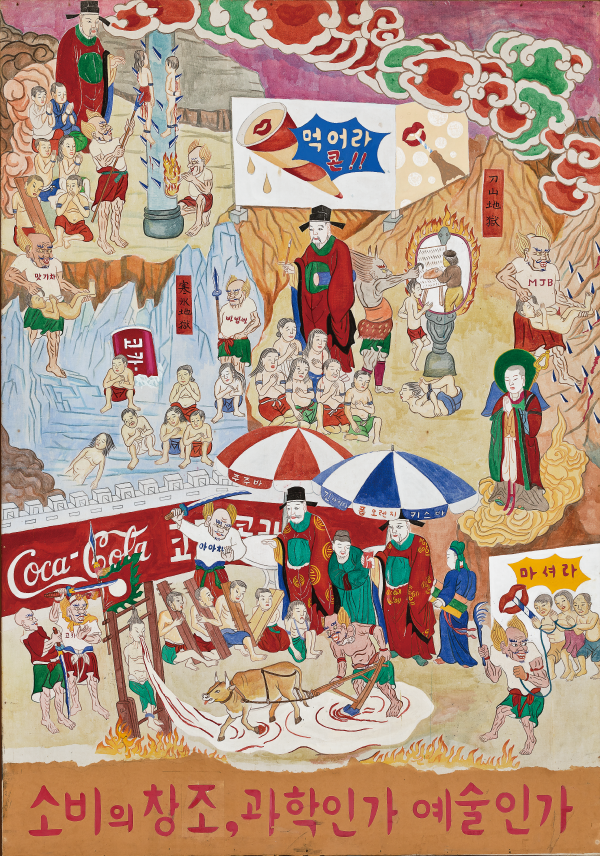

오윤, ‹마케팅 Ⅴ : 지옥도›, 1981, 캔버스에 혼합매체, 174×120cm, 개인소장

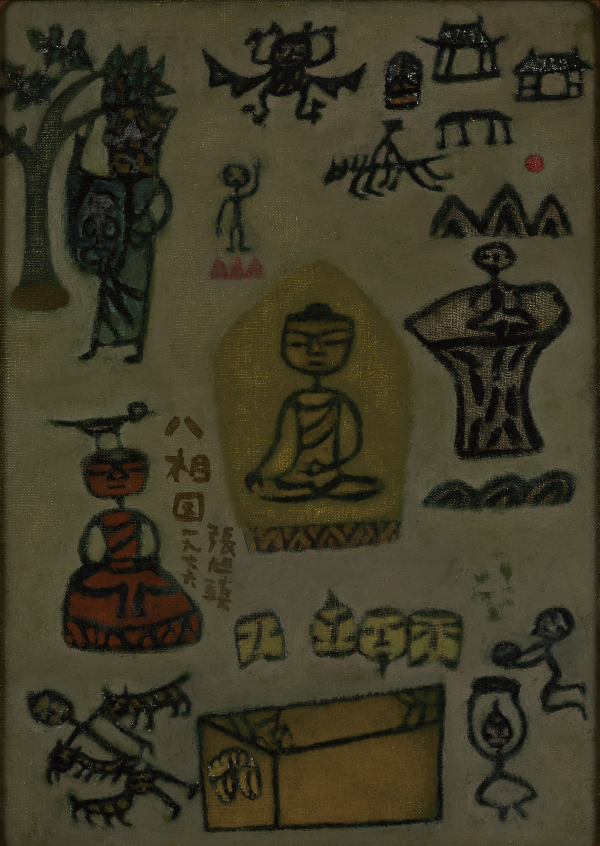

장욱진, <팔상도八相圖>, 1976, 캔버스에 유채, 35×24.5cm, 개인소장 ©(재)장욱진미술문화재단

제 4전시실, 화和, 조화로움으로 통일에 이르다 Dynamic and Hybrid

포스트 모더니즘을 추구하며 다양한 가치와 미감이 공존하고 역동적으로 변모하던 1990년대 이후 한국미에 대한 인식의 변화를 살펴본다. 한국미를 대표하는 '성聖 · 아雅 · 속俗 · 화和'의 미감 속에 한국 미술의 전통과 현대가 역동적으로 공존하고 있음을 확인한다.

#신라금관 #기마인물형토기 #불두 #한국미를만든주역들

#1990년대이후미술 #조화로움으로통일에이르다

#포스트모더니즘 #동아시아미술 #현대미술

'화和'란 대립적인 두 극단의 우호적인 융합(Dynamic and Hybrid)을 의미한다. 서로 다른 둘의 단순한 더하기가 아니라, 각자의 고유성을 지닌 채 공존하는 일종의 법칙이다. 동아시아 전통 미학에서 '화和'는 결국 어느 하나가 다른 하나를 제압하는 것이 아닌 상호의 차이를 존중하는 조화를 통해 통일에 이룸을 뜻한다. 공존할 수 없고, 지향도 다른 것으로 여겨지던 고대의 문화재와 현대의 미술이지만, 오히려 서로를 비추고 공존해야 한다고 '화和'의 미학은 말한다.

백남준, <반야심경>, 1988, 혼합매체, 13(h)×50.6×94cm, 개인소장

이수경, <달빛 왕관_신라 금관 그림자>, 2021, 유리 부표, 황동, 철, 24K 금박, 나무, 3D 프린트 조각, 진주, 유리, 자개, 131.7(h)× 65×66.4cm, 개인소장, 촬영: 양이언 ⓒYeesookyung

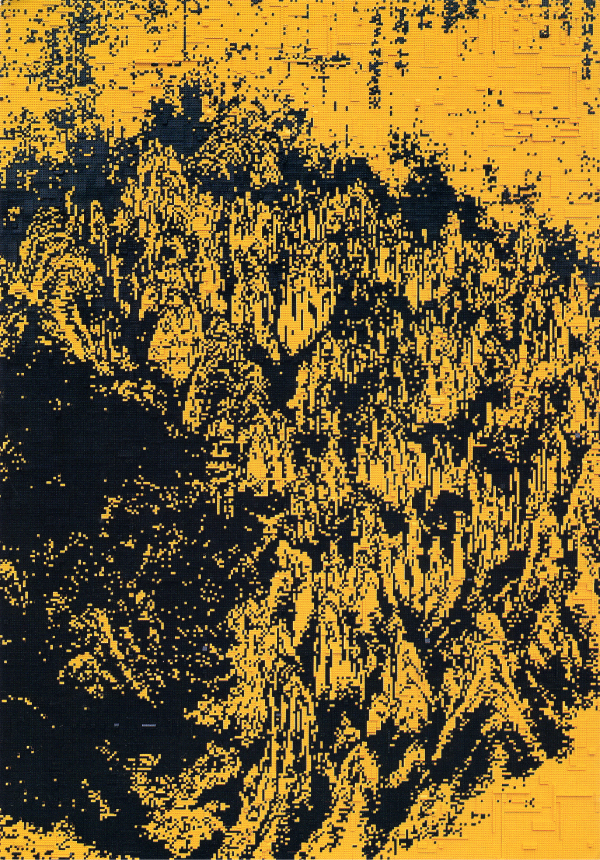

황인기, <방금강전도>, 2017, 합판에 레고블럭, 288× 207.7cm, 개인소장