이석주, <벽>, 1977, 캔버스에 아크릴릭

프랭크 스텔라, <설교단 1989>, 1989, 알루미늄에 페인트

톰 웨슬만, <컨트리 누드>, 1992, 알루미늄에 유채

이미 크뇌벨, <OⅡ ONE>, 2003, 알루미늄에 아크릴릭

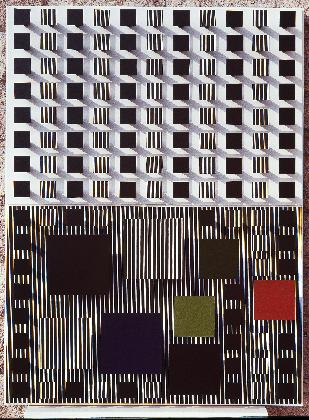

지저스 라파엘 소토, <회색의 가치>, 1994, 나무에 채색

신성희, <MICROCOSME>, 1999, 캔버스에 아크릴릭

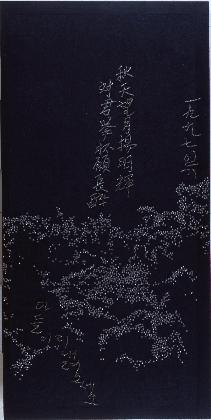

황인기, <보름달 뜨는 가을날>, 1997, 패널에 한지에 채색

전국광, <매스의 내면 1>, 1987

김인겸, <스페이스-리스>, 2009, 스테인리스 스틸에 아크릴릭 우레탄 코팅

김수자, <마음과 세계>, 1991, 면천에 혼합재료

임충섭, <큐비스트를 위한 팽이>, 1991, 카드보드에 드로잉, 나무

정경연, <무제 85-1>, 1985, 면장갑에 염색

김용익, <평면 오브제>, 1977-1978, 천 위에 에어브러쉬

문범, <A Weak Body>, 1993, 납판, MDF에 아크릴릭

마이클 마이클리디스, <마야 플랜>, 1988, 나무에 면천

원인종, <북한산>, 2006, 철선용접, 철판

박이소, <오공계>, 2002, 스테인리스 스틸, 콘크리트, 나무, 합지

김희성, <무제>, 1990, 스테인리스 스틸

오윤, <얼굴>, 1970, 나무

홍순모, <사람은 헛것 같고 그의 날은 지나가는 그림자 같으니이다>, 1989, 청동, 실리콘

홍순모, <얼굴>, 1988, 시멘트

김세중, <콜롬바와 아그네스>, 1954, 청동

윤정섭, <철판+철사+납>, 1995

이강소, <아담과 이브 이후>, 1971/ 2001 재제작, 혼합재료

미켈란젤로 피스톨레토, <에트루리아인>, 1976, 청동, 거울

이용덕, <걷는 사람 03-7>, 2003, 혼합재료

조나단 보로프스키, 망치질하는 사람, 1991, 혼합재료

곽남신, <멀리 누기>, 2002, 패널에 스프레이, 스테인리스

신학철, <가위>, 1974, 캔버스에 먹, 가위, 실

신학철, <하늘소>, 1974, 캔버스에 오브제

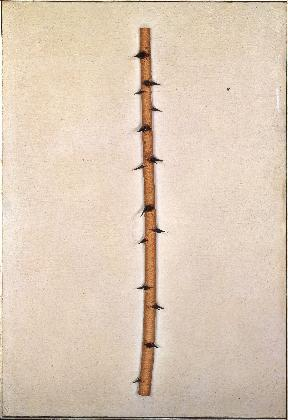

신학철, <계시-1>, 1974, 캔버스에 아카시아 나뭇가지, 실

박길웅, <대화 75-2>, 1975, 나무에 채색, 오브제

김구림, <정물>, 1979, 캔버스에 유채, 합판, 바구니, 캔, 목탄, 오브제 위에 채색

아르망, <분노>, 1971, 플렉시 유리 안에 시계

로버트 라우센버그, <판지 I>, 1971, 패널에 꼴라쥬